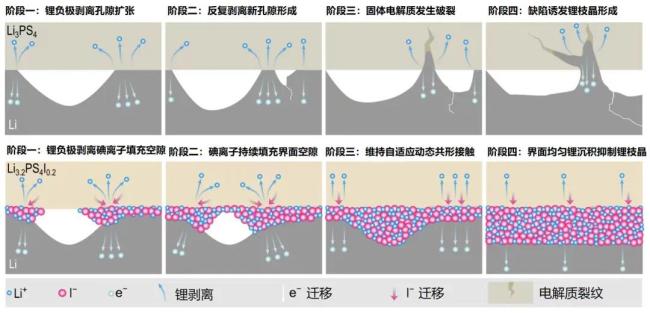

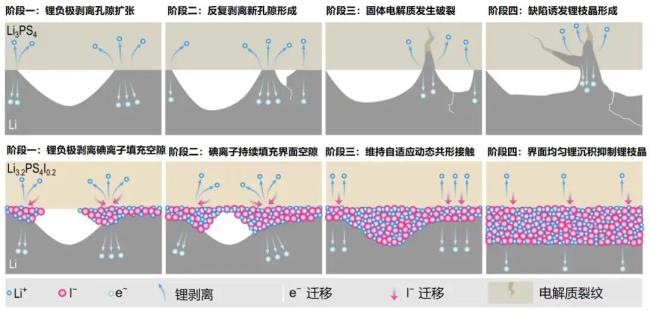

近日,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心黄学杰研究员团队与中科院宁波材料技术与工程研究所姚夏恩研究员共同攻克了一项技术,中科院开发了一种技术控制技术,在电极和电解质之间,破坏了最大的瓶颈 全固态电池的实用化。从此,界面的接触不再依赖外部压力。相关研究成果7日发表在《自然·可持续发展》和《先进材料》杂志上。全固态金属锂电池被誉为下一代储能技术的“圣杯”而备受关注。但它始终面临着一个棘手的问题:固体电解质和金属锂电极要结合起来。保持密切接触。传统方法依赖于大量外部设备的持续压力,导致电池体积庞大且笨重,难以投入实际应用。图片来源:中国科学院物理研究所 在这项研究中,研究团队发现,全固态金属锂电池中,锂电极与电解液的接触并不完美,存在大量细小孔隙和裂纹。这些问题不仅会缩短电池寿命,还会带来安全风险。为了解决这个问题,研究团队开发了一项新技术:他们将碘离子引入到硫化物电解液中。当电池工作时,这些碘离子会在电场的作用下向电极界面移动,形成富碘界面。这个界面层可以主动吸引锂离子并自动填充所有间隙和孔洞如“自愈”,从而使电极与电解液始终保持紧密贴合。更重要的是,基于该技术制备的原型电池在通常的测试条件下充电和释放道路次数后仍然具有稳定高效的性能,超出了现有同类电池的水平。

近日,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心黄学杰研究员团队与中科院宁波材料技术与工程研究所姚夏恩研究员共同攻克了一项技术,中科院开发了一种技术控制技术,在电极和电解质之间,破坏了最大的瓶颈 全固态电池的实用化。从此,界面的接触不再依赖外部压力。相关研究成果7日发表在《自然·可持续发展》和《先进材料》杂志上。全固态金属锂电池被誉为下一代储能技术的“圣杯”而备受关注。但它始终面临着一个棘手的问题:固体电解质和金属锂电极要结合起来。保持密切接触。传统方法依赖于大量外部设备的持续压力,导致电池体积庞大且笨重,难以投入实际应用。图片来源:中国科学院物理研究所 在这项研究中,研究团队发现,全固态金属锂电池中,锂电极与电解液的接触并不完美,存在大量细小孔隙和裂纹。这些问题不仅会缩短电池寿命,还会带来安全风险。为了解决这个问题,研究团队开发了一项新技术:他们将碘离子引入到硫化物电解液中。当电池工作时,这些碘离子会在电场的作用下向电极界面移动,形成富碘界面。这个界面层可以主动吸引锂离子并自动填充所有间隙和孔洞如“自愈”,从而使电极与电解液始终保持紧密贴合。更重要的是,基于该技术制备的原型电池在通常的测试条件下充电和释放道路次数后仍然具有稳定高效的性能,超出了现有同类电池的水平。